Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Poltak Partogi Nainggolan

Research professor di Puslit Badan Keahlian DPR

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Menjelang pemilihan presiden, perdebatan mengenai pemimpin berlatar belakang sipil atau militer mencuat lagi di media sosial seiring dengan tahapan kampanye yang mulai memanas. Beberapa pengamat politik telah menuliskan pendapatnya di sejumlah media. Kelemahan diskusi ini adalah sering lupa menggali penyebab kegagalan dalam implementasi supremasi sipil.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Supremasi sipil harus diartikan sebagai mempercayakan kepemimpinan nasional kepada pemimpin berlatar belakang sipil, bukan militer atau mantan militer. Hal ini sering dianggap tidak penting karena dinilai diskriminatif terhadap calon presiden eks militer dan menghalangi mereka untuk bisa berkontestasi dalam pemilihan presiden. Supremasi sipil ditentang oleh mereka dan para pendukungnya yang mengagung-agungkan tentara. Mereka menganggap diri mereka lebih siap dalam segala hal dan tegas dalam memerintah nanti. Padahal kepemimpinan perlu waktu untuk diasah dan harus diuji, tidak cukup untuk sekelompok orang yang homogen dan sudah terbiasa dengan cara berpikir dan pandangan yang sama.

Mengurus negara jauh lebih sulit dan kompleks masalahnya karena obyek yang diurus dan pemangku kepentingannya jauh lebih beragam. Di sini proses pengambilan keputusan butuh waktu, tidak bisa main perintah, dan membutuhkan pertimbangan saksama dari segala perspektif dan kepentingan.

Namun pemimpin sipil masih dihinggapi stigma: lemah, lambat, dan tidak berani mengambil keputusan. Sukarno yang sudah begitu kuat di masa Demokrasi Terpimpin dapat dengan mudah dijatuhkan para petinggi militer yang tidak menyenanginya. Apakah kejatuhan Sukarno karena posisi atau kekuasaannya lemah? Analisis hubungan sipil-militer dan demokrasi mengungkap bukan itu penjelasannya.

Kuat atau tidaknya kepemimpinan sipil harus dilihat dari hubungan sipil-militer dalam kondisi demokrasi yang tengah berjalan: apakah sudah mapan atau terkonsolidasi atau belum. Contoh yang baik untuk ini adalah demokrasi di Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman pasca-Hitler, dan Spanyol pasca-Franco, seiring dengan gelombang kedua demokratisasi yang sukses di sana. Adapun di Indonesia, Asia, dan Amerika Latin, demokratisasi gelombang ketiga berada di persimpangan, bahkan ada yang terancam kembali ke periode di bawah pengaruh kultur militer sebelumnya, seperti Brasil, yang kini dipimpin Bolsonaro. Demokratisasi gelombang keempat dengan Musim Semi Arab gagal karena tak bisa menegakkan supremasi sipil dalam situasi baru yang masalahnya semakin kompleks.

Indonesia berada di persimpangan, juga karena defisit demokrasi yang dialaminya, dengan munculnya para pembonceng demokrasi yang menggunakan demokrasi sekadar sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lain, yaitu keinginan kelompok, bukan untuk mewujudkan kehendak bersama (Renan, 1882). Demokrasi menjadi sulit terkonsolidasi untuk menjadi pemberi garansi masa depan berbangsa, karena beberapa presiden sipilnya, termasuk Sukarno yang terkuat, gagal mempertahankan dukungan karena mereka tidak memahami bagaimana supremasi sipil dapat terancam dan harus bisa dipertahankan.

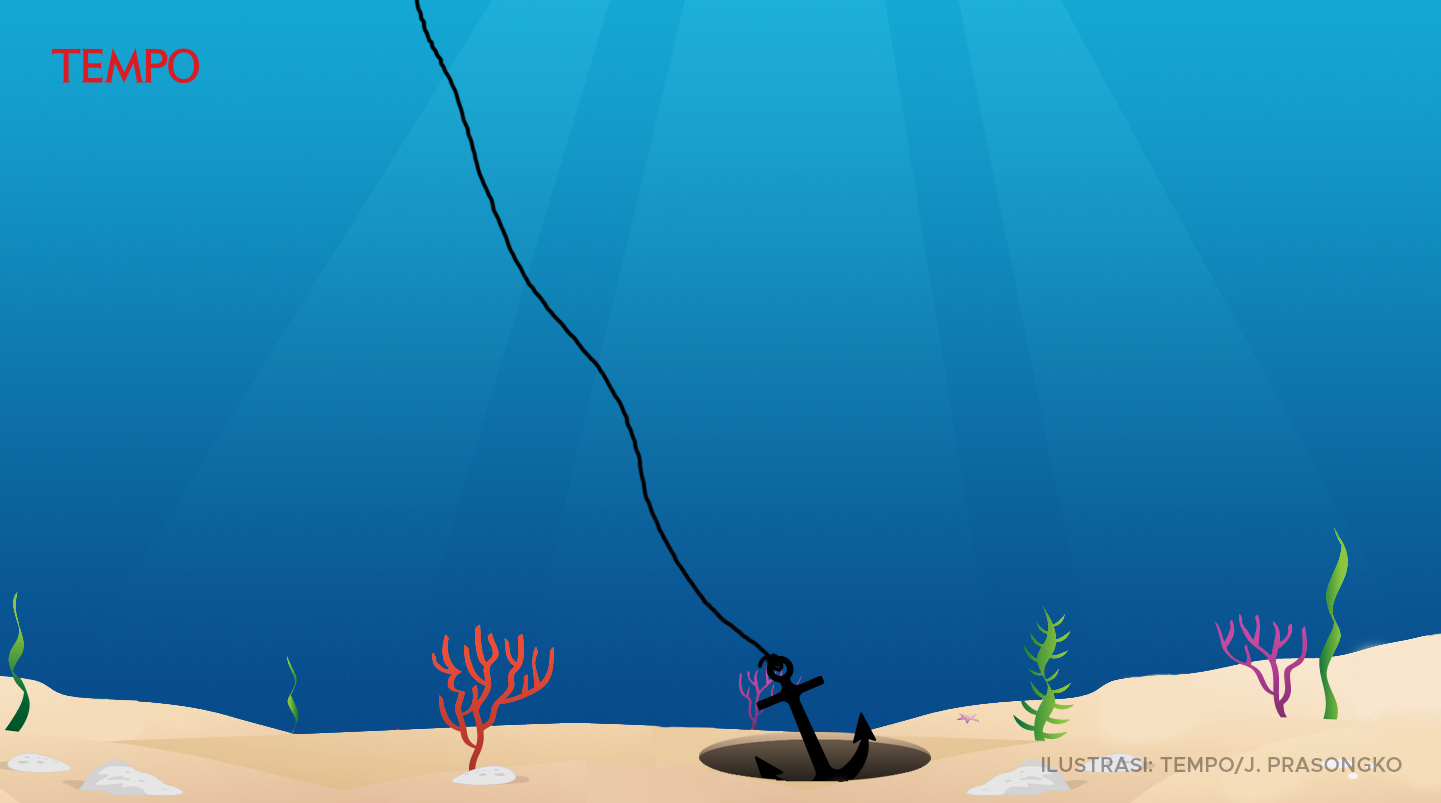

Kalau saja para pemimpin sipil dapat membaca atau mengetahui dengan baik penyebab hancurnya supremasi sipil dan melemahnya kepemimpinan mereka, kejatuhan mereka pun dapat dicegah. Begitu pula stigma mengenai kepemimpinan sipil yang lemah dapat dihapus. Lalu apa penyebab gagalnya para pemimpin sipil di Indonesia dalam mengimplementasikan supremasi sipil? Studi empiris terhadap perkembangan demokrasi di banyak negara pascakolonial mengungkapkan adanya isu yang direkayasa dan ancaman realistis dalam tiga bentuk, yakni fundamentalisme agama, komunisme, dan intervensi asing. Dua bentuk pertama adalah faktor domestik, sedangkan yang terakhir faktor internasional.

Ketiga faktor tersebut terjadi pula di Indonesia. Sukarno harus mengundang militer masuk karena ketidakmampuannya mengatasi tuntutan kelompok kanan, yakni Islam konservatif (Masyumi, DI/TII), yang terus menuntut penerapan syariah dan akan membawa Indonesia menjadi negara agama. Sukarno juga menghadapi ambisi kelompok kiri (PKI) yang harus diakui dan diberi peran dalam kepemimpinan nasional. Upaya menjaga keseimbangan menjadi sulit dan kepemimpinannya kian melemah karena intervensi asing dalam pemberontakan di beberapa daerah dan Gerakan 30 September. Itulah sebabnya ia tetap membiarkan tentara menjaga keseimbangan walaupun "undangan" itu lalu membuatnya terperangkap dan digulingkan.

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, selain menghadapi ancaman serupa dan rekayasa kebangkitan kekuatan kiri (komunisme), menantang perlawanan militer secara langsung, sehingga militer menjadi musuh frontalnya. Berbeda dengan Gus Dur, Sukarno tidak mempereteli dan mengeliminasi kepentingan militer, tapi menggeser dan mengganti pemimpinnya. Namun keduanya bernasib sama, dimakzulkan, dengan manuver petinggi militer di lapangan, yang didukung pihak asing sebagai faktor internasionalnya.

Lalu bagaimana dengan Joko Widodo? Ancaman kanan semakin potensial dan ancaman kiri direkayasa akibat defisit demokrasi yang semakin besar. Ini disebabkan oleh demokrasi yang disalahgunakan para pendompleng serta kontestasi kepentingan mantan militer pesaing dan pendukungnya dalam pemilihan presiden. Hanya kemampuan dia memahami situasi yang berkembang dan dukungan masyarakat yang bisa memahami pentingnya supremasi sipil yang dapat menolongnya.