Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

KETIKA saya berumur belasan dan—seperti banyak remaja Indonesia waktu itu—membaca Karl May, saya menemukan adegan ini dalam salah satu jilidnya: sang tokoh cerita, “Old Shatterhand”—orang Jerman abad ke-19 yang berkelana di daerah Indian di Amerika—duduk menghadapi sejumlah pemimpin suku Sioux.

Suasana tegang. Old Shatterhand adalah sahabat Winnetou, ketua suku Apache yang jadi musuh orang-orang itu. Hari itu perundingan seret. Pertempuran bisa meletus, dan Old Shatterhand, sendirian, tak akan menang.

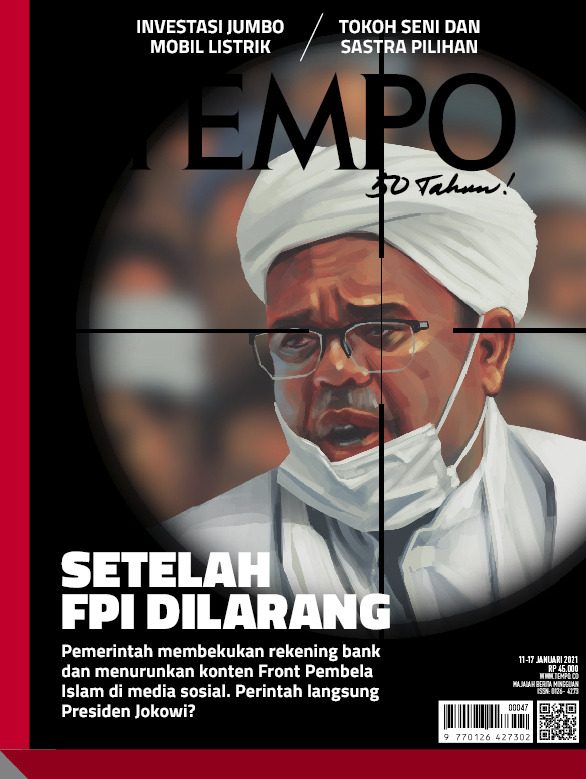

Tapi ia cerdik. Sementara para tetua Sioux itu sibuk berbicara, ia menggambar wajah-wajah mereka di halaman sebuah buku tulis….

Tak diceritakan sebelumnya bahwa ia seorang perupa. Karl May juga tak menyebut selalu siapkah tokohnya menenteng cat air dan kuas ke “Wild, Wild West”. Tapi pengarang ini (yang tak pernah ke Amerika, tak bisa berbahasa Inggris, dan mengira kata “Old” di depan nama seorang muda itu wajar), punya bakat membuat kisah yang tak masuk akal. Ia bikin Old Shatterhand super-istimewa: penembak ulung, juga lelaki yang tinjunya sekali pukul bisa membuat lawan pingsan—sebab itu dipanggil “shatterhand”—dan ternyata… pelukis handal!

Dalam cerita ini, begitu gambar selesai, Old Shatterhand menunjukkannya kepada orang-orang Indian di hadapannya. Mereka kaget: Uf! Uf! wajah mereka ada di kertas itu!

Old Shatterhand pun menggulung gambar itu dan memasukkanya ke dalam laras senapan. Orang-orang Indian yang tak kenal seni rupa modern itu ketakutan: mereka mengira ruh mereka telah berpindah ke kertas, dan akan hancur itu jika kertas itu, bersama peluru, ditembakkan….

Di situ Karl May menunjukkan, orang Jerman lebih unggul berpikir—dan tanpa sengaja memberi ilustrasi sejarah peradaban. Ada “kemajuan” sejak manusia mampu membuat dunia jadi ringkas di bidang datar: ketika wajah jadi gambar, kata jadi aksara, bumi jadi peta, nada jadi notasi, waktu jadi garis di arloji, dan wahyu jadi teks….

Dengan itulah manusia menaklukkan apa yang di luar dirinya. Dengan satu bidang dua dimensi, segala kompleksitas, kekacauan, hal yang tak terduga-duga, juga variasi yang tak terhingga, diringkas agar mudah dipakai. Dan dilihat.

Bersamaan dengan itu, di depan bidang datar itu, kehidupan pun kian “okulosentris”: indra penglihatan berperan di pusat segala. Mata—berbeda dengan kuping—memang menyerap benda-benda sebidang demi sebidang, tak sekaligus. Penglihatan pun jadi raja. Tak lagi manusia mengenal obyek dengan mendengarkan, mencium, dan merabanya. “Mengetahui” akhirnya identik dengan “melihat”, seperti tersirat dari kata Jawa kawruh, “pengetahuan” yang akar katanya adalah wruh, “melihat”.

Zaman modern mempertegas itu, dimulai Descartes di abad ke-16 di Prancis. Bagi pemikir ini, penglihatan adalah indra paling mulia: dengan mata kita baca ensiklopedia, mengukur berat jenis air, memahat cerita pada kuil, meneropong bintang.

Pada gilirannya, peradaban yang okulosentris membuat penglihatan seakan satu-satunya fungsi tubuh. Kita memandang, karena kita berjarak. Terutama sejak di Italia di abad ke-15 arsitek Brunellechi yang membangun kubah besar di Firenze merumuskan hukum “perspektif”.

Dengan perspektif, kita mendapatkan penampakan ruang yang rapi secara geometris. Dengan prinsip perspektif, efektifitas melihat dunia dicapai seperti dengan mengenakan kacamata kuda: jika ingin tajam yang ditangkap mata, pandangan tak boleh melenceng ke sana ke mari. Perspektif, kata John Berger, penulis The Way of Seeing, “membuat sebiji mata jadi pusat dunia yang nampak”.

Di saat itu, indra yang lebih dekat secara fisik dengan dunia—pembau dan peraba—kurang diperlukan lagi.

Manusia pun makin mirip drone: melihat dari jarak tinggi, dengan asumsi bisa melihat sebanyak-banyaknya. Ia terkena sindrom Ikarus.

Kita ingat dalam dongeng Yunani, Ikarus berambisi terbang ke matahari. Kata “matahari” dalam bahasa Indonesia menghubungkan terang, penglihatan, dan kekuasaan. Dan Ikarus terbang ke sana. Ia naik, membuat jarak dari bumi yang rimbun, tapi riuh dan ruwet. Michel de Certeau, dalam The Practice of Everyday Life, menuliskan situasinya dengan plastis: “Ketinggian itu memberinya jarak, mengubah dunia yang penuh sihir—dunia yang seakan-akan membuat orang terpukau menjadi sebuah teks yang terbentang di depannya. Ketinggian itu memberinya peluang untuk membacanya, untuk jadi mata Surya yang menatap ke bawah seperti seorang dewa.”

Tapi kita tahu, Ikarus jatuh. Ia masuk ke dalam ruang di mana mata dan terang tak relevan, di mana bayang-bayang bisa jadi alternatif—untuk berteduh, melepas ambisi, untuk tak merangkum dengan kuasa, untuk bermain. Seperti anak-anak dalam sajak Chairil Anwar “Malam Di Pegunungan”: mereka tak sibuk menganalisa cahaya bulan, ketika bayang-bayang merangsang bermain:

Aku berpikir: Bulan inikah yang membikin dingin,

Jadi pucat rumah dan kaku pohonan?

Sekali ini aku terlalu sangat dapat jawab kepingin:

Eh, ada bocah cilik main kejaran dengan bayangan!

Mungkin kita perlu seperti si bocah cilik: tak terus menerus berpikir. Terang bukanlah segala-galanya, juga di dunia yang suka menonton dan ditonton dan takut kepada apa yang tak kasat mata. Mungkin kita perlu dengarkan Michel Henry, filosof Prancis yang menulis Voir l'invisible: “Sesungguhnya realitas yang sebenarnya itu tak kasat-mata, bahwa subyektifitas kita yang radikal adalah realitas ini….”

Setidaknya kegelapan masih bisa menawarkan remang-remangnya. Kita masih bisa mengistirahtkan mata, mendengarkan nyanyi, mengelus tubuh kekasih, mencium rambutnya, dan bermain. Kita bukan drone.

Goenawan Mohamad

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo