Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita menjelaskan soal kualitas investasi Cina di Indonesia. “Sebenarnya tak bisa dibilang buruk juga. Kualitas barang modal dan layanan dari Cina cukup kompetitif,” ujar dia saat dihubungi Tempo pada Kamis malam, 15 Juni 2023.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Hanya saja, dia memiliki beberapa catatan. Pertama, skema investasi dan pembiayaanya, cenderung lebih banyak menguntungkan Cina ketimbang negara destinasi investasinya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dia mencontohkan, pembiayaannya sebagian dari Cina. Tapi patner dalam negerinya juga meminjam kepada Cina atas pembiayaan milik dalam negeri, seperti proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB), di mana dananya digunakan untuk impor teknologi dari Cina juga.

“Lalu sebagian tenaga kerjanya dari Cina. Terkadang sistem pembayarannya memakai sistem pembayaran mereka juga,” tutur Ronny.

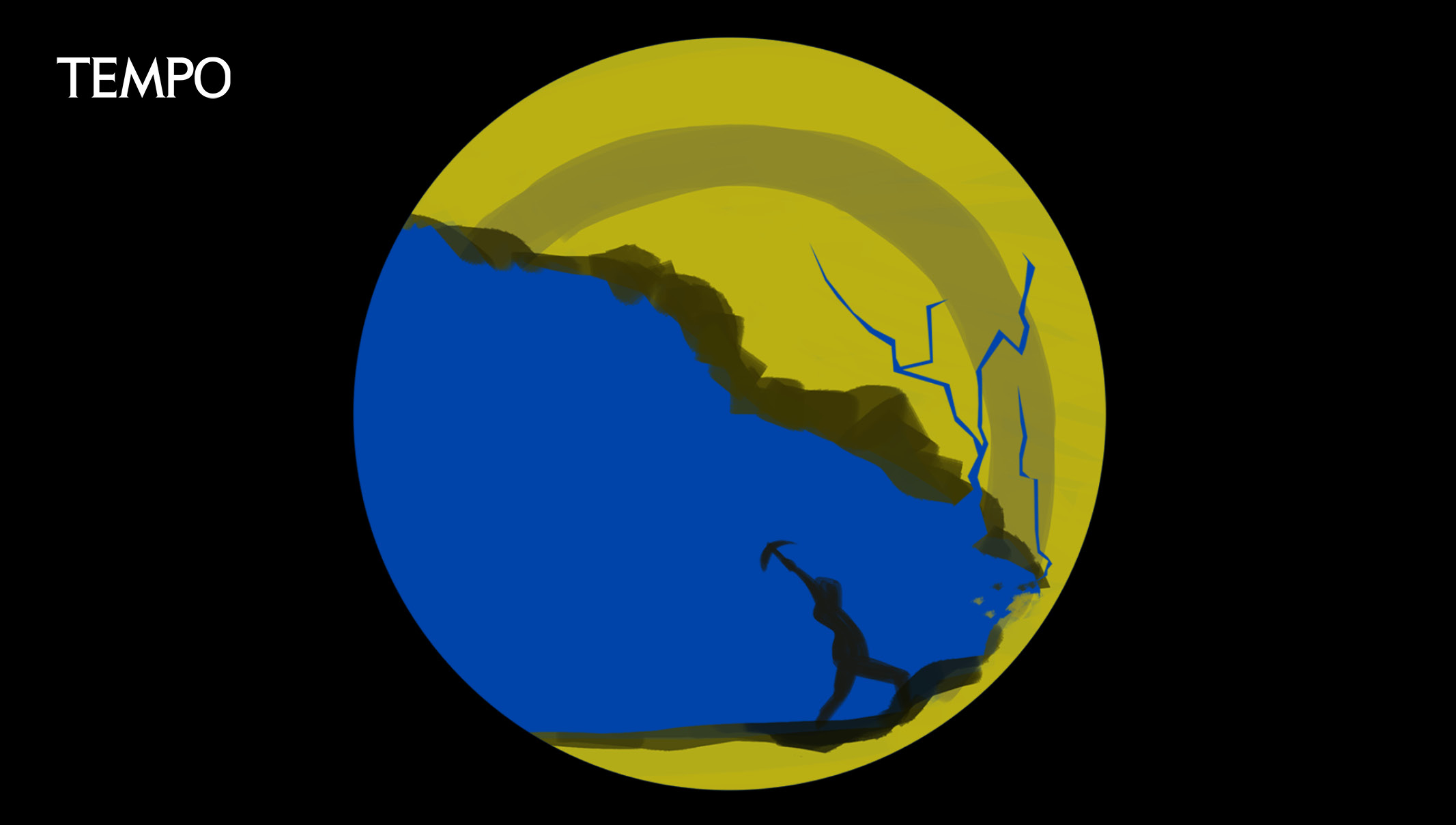

Tragisnya, Ronny menyinggung kasus di Sulawesi, di mana penambang nikelnya mayoritas orang Indonesia, tapi industri pengolahan nikelnya mayoritas dikuasai investor Cina. Ini merupakan contoh di mana penambang dalam negeri menjual nikel mentah ke perusahaan Cina di Sulawesi.

Lalu, perusahaan Cina itu mengolah dan memberi nilai tambah untuk diekspor kembali ke Cina, sehingga sama sekali Indonesia tidak terlalu menikmati hilirisasi. Karena penambang menjual nikel mentah ke perusahaan smelter dengan harga domestik, yang di bawah harga global.

Selanjutnya: “Penikmat produk nikel setelah penambahan...."

“Penikmat produk nikel setelah penambahan nilai adalah perusahaan Cina. Yang bermitra dengan elit-elit ekonomi politik nasional atau bahkan oligarki nasional,” ucap dia.

Catatan kedua Ronny adalah skema pembiayaan berbasis utang dari Cina yang angkanya tidak pernah stabil. Dalam perjalanan waktu, di satu sisi angkanya cenderung berkembang terus, tapi bunganya kurang bisa dinegosiasikan. “Ini yang sering kita sebut dengan dept trap (jebakatan utang).”

Menurut Ronny, dalam kasus dept trap, utang dihitung sebagai utang korporasi, tapi sering kali meminta jaminan anggaran negara. Untuk memastikan bahwa risiko ditanggung negara. Artinya, sebagai investor, Cina tidak bersedia menanggung rugi jika terjadi apa-apa.

“Padahal investasi tak sama dengan utang. Investor harus ikut menanggung rugi. Berbeda dengan utang pada umumnya,” tutur Ronny.

Ketiga, investasi Cina, di mana pun, rata-rata bertujuan untuk menyerap kelebihan produksi barang modal di dalam negerinya, seperti besi, baja, semen, dan lainnya. Karena sejak krisis 2008 lalu, Cina tetap menyuntikan dana ke badan usaha milik negara penghasil barang modal, agar tidak collapse dan agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Walhasil, mereka mengalami over production. Karena itu, belt and road initiative (jalur sutra Cina) diluncurkan untuk menampung itu,” ucap dia.

Selanjutnya: Adapun risikonya bagi Indonesia, menurut Ronny....

Adapun risikonya bagi Indonesia, menurut Ronny, investasi itu tidak memiliki multiplayer effect yang besar, karena hampir semua barang modal diimpor dari Cina. Sementara barang modal yang diproduksi di dalam negeri tidak terpakai. Bahkan, dia mencontohkan, Krakatau Steel hampir bangkrut atau perusahaan semen kelebihan produksi, dan lainya.

Catatan keempat, investasi Cina juga mengutamakan sektor sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan industrialisasi di Cina. Menurut Ronny, hal itu terjadi di Afrika.

Kelima, investasi Cina di bidang infrastruktur, mulai dari tol sampai pelabuhan, secara terselubung digunakan untuk memangkas biaya transportasi. “Tapi utamanya biaya transportasi barang yang diimpor dari Cina, karena barang dalam negeri kalah saing,” kata Ronny.

Kritik proyek belt and road initiative Cina di berbagai negara

Lembaga studi Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkap policy paper mengenai proyek belt and road initiative Cina di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di mana di dalamnya terdapat kritik terhadap proyek tersebut di berbagai negara.

Peneliti Celios Yeta Purnama mengatakan di berbagai negara, khususnya negara berkembang, tujuan belt and road initiative biasanya tidak memiliki keahlian teknis. Menurut Yeta, negara dengan proyek belt and road initiative Cina juga tidak paham mengenai ketentuan kontraknya, termasuk kesinambungan mekanisme utang yang dibawa Cina. Selain itu, biasanya kesulitan menerapkan navigasi proses penyelesaian sengketa yang rumit dalam skema proyek.

“Ini karena belt and road initiative itu beroperasi di luar sistem moneter standar internasional,” kata Yeta.

Selanjutnya: Negara-negara berkembang hanya memiliki....

Negara-negara berkembang hanya memiliki sedikit perlindungan untuk proses peminjaman dengan Cina ketika memiliki permasalahan. Konsekuensinya, dia berujar, negara yang terjebak dan memiliki sedikit pilihan mencari bantuan terkait utang tersebut dan menempatkan negara tersebut di titik terlemah.

“Cina mendapatkan keuntungan yang lebih dari posisi tersebut. Mendapatkan keuntungan ekonominya tentu saja dan juga memperkuat posisinya melalui diplomasi belt and road initiative,” tutur Yeta.

Yeta juga membeberkan data yang didapatkannya pada 2021. Di dalam data tersebut ada negara penerima proyek infrastruktur belt and road initiative Cina yang mengalami indikasi skandal dan kontroversi.

“Kalau dilihat, ini Indonesia berada di posisi kedua dengan jumlah 9 proyek dan nilai US$ 5.224 juta pada 2017,” ucap dia.

Di posisi pertama ada Pakistan dengan 10 proyek senilai US$ 5.675 juta, ketiga Malaysia dengan 5 proyek senilai US$ 18.863 juta. Selanjutnya secara berurutan ada Vietnam (5 proyek nilai US$ 2.747 juta); Kenya (4 proyek nilai US$ 5.047 juta); Kirgistan (4 proyek nilai US$ 1.055 juta); Papua Nugini (4 proyek nilai US$ 436 juta); Kamboja (2 proyek nilai US$ 860 juta); Mozambik (2 proyek nilai US$ 768 juta); dan Belarus (2 proyek nilai US$ 727 juta).

Pilihan Editor: Daftar Lowongan Kerja dengan Tenggat Hingga 30 Juni 2023