Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

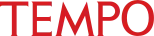

Reformasi, Crisis and Change in Indonesia

Penyunting: Arief Budiman, Barbara Hatley, dan Damien Kingsbury

Penerbit: Monash Asia Institute, Melbourne, 1999

KINI Indonesia tak mungkin lagi menangkis kritik-kritik dari luar negeri dengan alasan klise, "Anda tidak mengerti budaya kami." Dari segi pengetahuan, batas antara "orang luar" dan "orang dalam" sudah kian kabur. Ada yang masih bersikeras bahwa hanya "orang dalam" yang tahu benar apa yang terjadi sesungguhnya karena mereka memiliki intuisi, sesuatu yang tak gampang diajarkan kepada orang lain. Apa benar? Kalau intuisinya tak dapat diajarkan, pengetahuan yang didapat dari intuisi ini tentu masih bisa diteruskan. Kini forum tentang Indonesia kian banyak diadakan di negara lain, di antaranya Australia.

Dalam jumpa pakar, peneliti, dan peminat studi tentang Indonesia, masukan tidak lagi semata-mata datang dari pakar asing, tapi juga dari pakar yang didatangkan dari Indonesia. Dan pertukaran pengetahuan yang terjadi tidak mudah direka nilainya.

Yang dikumpulkan dalam buku Reformasi, Crisis and Change in Indonesia oleh Arief Budiman, Barbara Hatley dan Damien Kingsbury pada dasarnya forum yang membahas luas situasi di Indonesia dalam bentuk tulisan yang lebih rinci.

Buku yang dipilah dalam tiga bagian ini bukan saja memberikan gambaran yang membentang atas peta sosial, politik, dan hukum di Indonesia, tapi juga menukik ke dalam dengan gradasi yang berbeda-beda. Dalam bagian pertama, umpamanya, gabungan pengetahuan dari Mark McGillivray, Oliver Morrissey, dan Muhammad Chatib Basri menghasilkan analisis bahwa sejak semula Bank Dunia kurang cermat pada saat menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi pra-krisis di Asia Timur adalah suatu "keajaiban".

Terutama di Indonesia, pertumbuhan itu tidak lain dari suatu gelembung yang sumber pompanya adalah peminjaman (luar negeri) yang gegabah dan melewati batas, yang bergandengan erat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahwa gelembung ini akhirnya pecah, itu seharusnya sudah bisa diperkirakan, apalagi disusul dengan ambruknya struktur ekonomi dan politik negara. Kekacauan ini mengangkat beberapa kenyataan ke permukaan, terutama bahwa Indonesia tidak punya lembaga yang transparan dan demokratis untuk menjalankan pemerintahan yang efektif. Jadi, kalau negara ini sungguh-sungguh mau menyusun kebijakan ekonomi yang andal, pembersihan lembaga-lembaga yang ada sekarang harus dilaksanakan tanpa ampun.

Bagian kedua meneliti dan membahas aspek-aspek inti dari krisis politik yang terjadi, yang meliputi peristiwa-peristiwa penting yang mengukir bentuk krisis, perkiraan akan akibatnya di masa depan, dan para pemain utamanya. Dari sini, pigura tiga dimensi yang muncul sangat sarat dan rumit. Sebab, bukan saja elemen-elemennya rancu, peristiwa-peristiwanya pun tidak mudah dibaca. Begitu banyak pemain yang tidak jelas keberadaannya, eksistensinya, ataupun posisinya. Masalahnya, pembenahan benang kusut ini krusial sekali karena, seperti yang disebutkan Arief Budiman, Indonesia sangat membutuhkan investasi dari dalam dan luar negeri agar terangkat dari dunia krisis. Namun, investor tidak akan berani berpisah dengan uangnya kalau tidak percaya bahwa tempat parkir modalnya cukup aman, yang artinya ada pemerintah yang andal dan dengan kekuatan hukum yang melindunginya.

Pemain utama yang selama ini jarang ditonjolkan walau perannya jelas menentukan ialah para mahasiswa. Dalam satu bagian, Edward Aspinall menelusuri aktivitas mahasiswa sejak 1967. Menurut Aspinall, gerakan mahasiswa adalah "selebriti" dari rangkaian peristiwa tahun 1998: penembakan mahasiswa Trisaksi pada 12 Mei, yang memicu kerusuhan 13-14 Mei di Jakarta dan menyiapkan pentas untuk lengsernya Soeharto.

Peran Islam juga mendapat sorotan luas dalam tulisan Marcus Mietzner dan Mohammad Fajrul Falaakh. Falaakh menggambarkan berbagai gerakan Islam yang terdorong ke permukaan: yang eksklusif, yang bertujuan menguasai politik nasional tapi memberikan kekuatan residual kepada pihak-pihak non-Islam, dan yang cenderung berbaur ke dalam arus utama dari proses demokratisasi serta tetap mempertahankan konsep negara kesatuan.

Jika buku ini dibaca sambil mengikuti peristiwa-peristiwa di Indonesia, niscaya pengetahuan yang didapat pembaca tak akan kalah dari pengetahun yang didapat dari intuisi (seorang "di dalam" Indonesia).

Dewi Anggraeni

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo