Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Komnas HAM kembali memberikan rapor merah kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai tak serius menyelesaikan 11 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam menyoroti kebijakan pembangunan infrastruktur Jokowi yang banyak memicu konflik agraria dan pelanggaran hak-hak sipil.

Choirul Anam mendesak Presiden Jokowi segera menuntaskan kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani di Intan Jaya, Papua, dan tragedi Paniai.

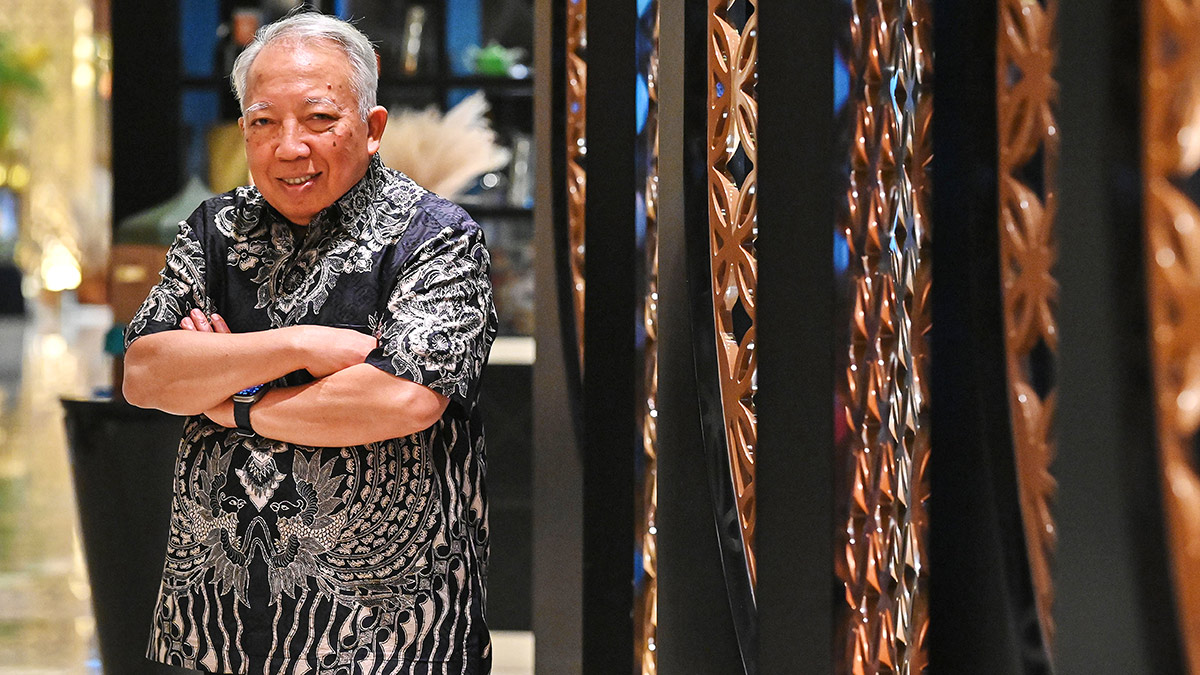

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia kembali memberikan ponten merah kepada Presiden Joko Widodo atas komitmennya dalam menegakkan hak asasi manusia. Alih-alih menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua justru diwarnai pelanggaran hak-hak sipil akibat pembangunan infrastruktur. “Jokowi harus hati-hati agar tidak menjadi bagian dari lingkaran perampasan kesejahteraan rakyat,” kata Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam dalam wawancara khusus dengan Tempo, Senin, 7 Desember lalu.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo