Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Penelitian University of Gothenburg, Swedia, menemukan adanya tren kemunduran demokrasi di lebih dari separuh negara yang akan mengadakan pemilu tahun ini.

Jurnalisme harus berperan di tengah ancaman manipulasi informasi yang kian deras akibat makin luasnya penggunaan media sosial dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

Jurnalisme harus pulang ke rumahnya: kembali melayani publik dengan informasi yang dibutuhkan, bukan hanya informasi yang disukai audiensnya.

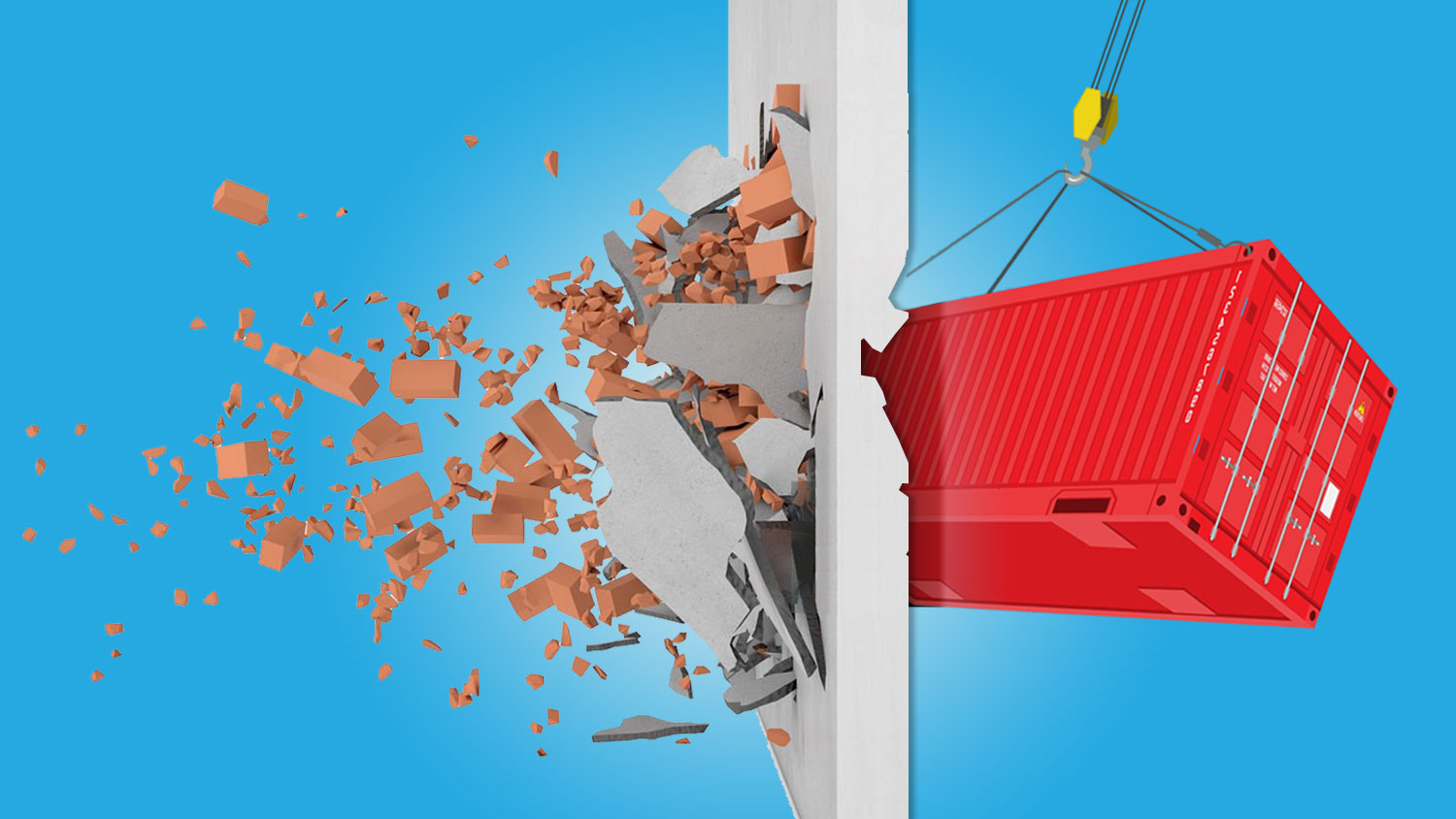

TAHUN 2024 kerap disebut-sebut sebagai tahun pertaruhan demokrasi secara global. Pasalnya, ada sedikitnya 60 negara—termasuk sejumlah negara dengan populasi besar, seperti Indonesia, India, dan Amerika Serikat—yang menggelar pemilihan umum pada tahun ini. Maju-mundurnya demokrasi di berbagai belahan dunia akan ditentukan oleh siapa pemenang pemilu di negara-negara tersebut.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Dialektika Digital merupakan kolaborasi Tempo bersama KONDISI (Kelompok Kerja Disinformasi di Indonesia). KONDISI beranggotakan para akademikus, praktisi, dan jurnalis yang mendalami dan mengkaji fenomena disinformasi di Indonesia. Dialektiga Digital terbit setiap pekan.

Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebutkan lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan foto profil, nomor kontak, dan CV ringkas.