Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

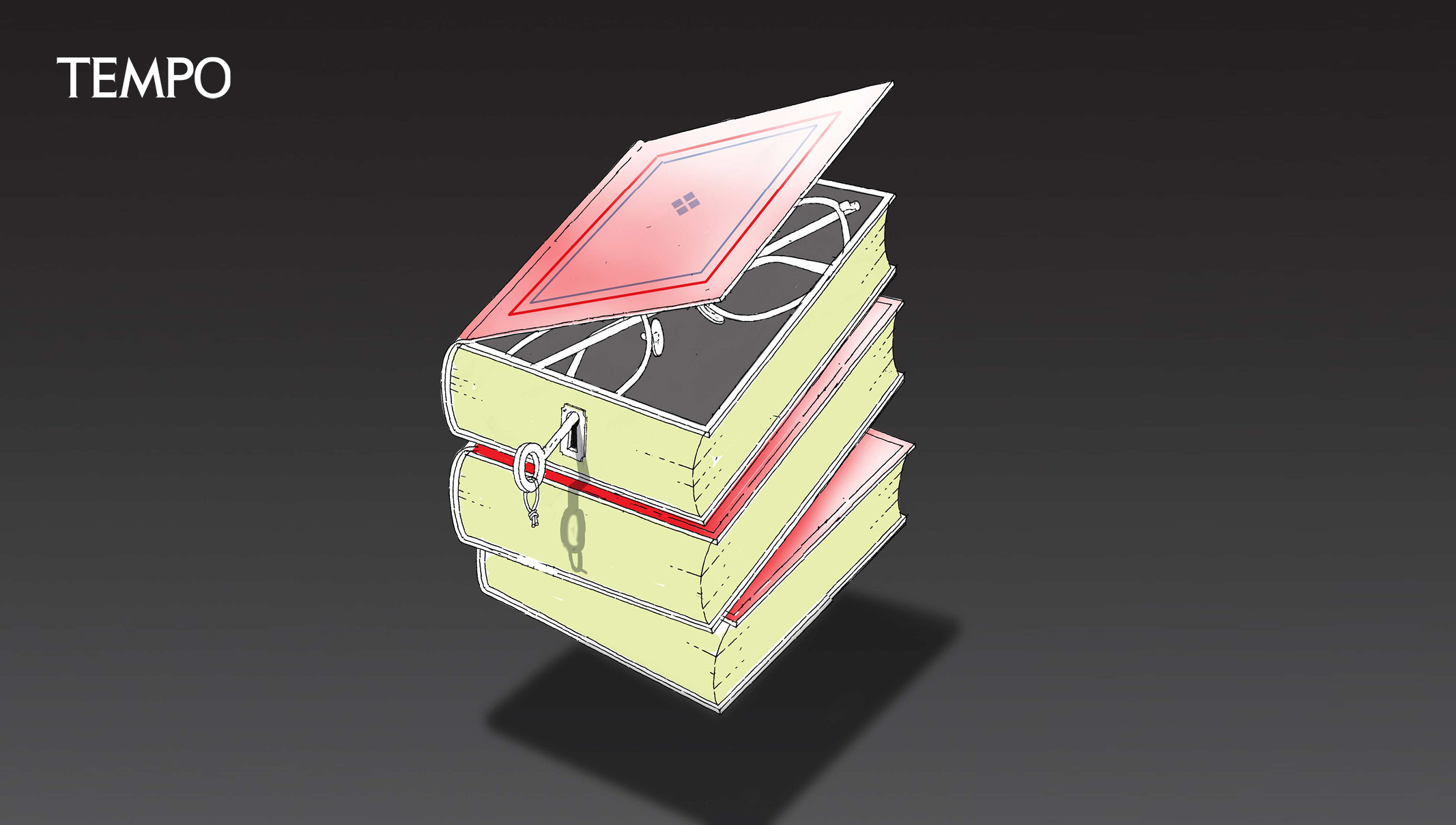

TELAH banyak hal menyedihkan yang kita alami ketika buku-buku sejarah dan pengetahuan diberangus pada masa lampau. Tapi ingatan kita terlampau pendek untuk belajar dari kesalahan di masa lalu itu. Pejabat Kejaksaan Negeri Makassar, Bogor, Cibadak, Subang, dan Depok membakar belasan ribu eksemplar buku pelajaran sejarah Indonesia di halaman kantor mereka belum lama ini. Di Semarang, buku-buku itu dirajang. Pesan yang bisa ditangkap: perbedaan pendapat adalah bahaya yang perlu dihancurkan sampai jadi abu.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo