Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

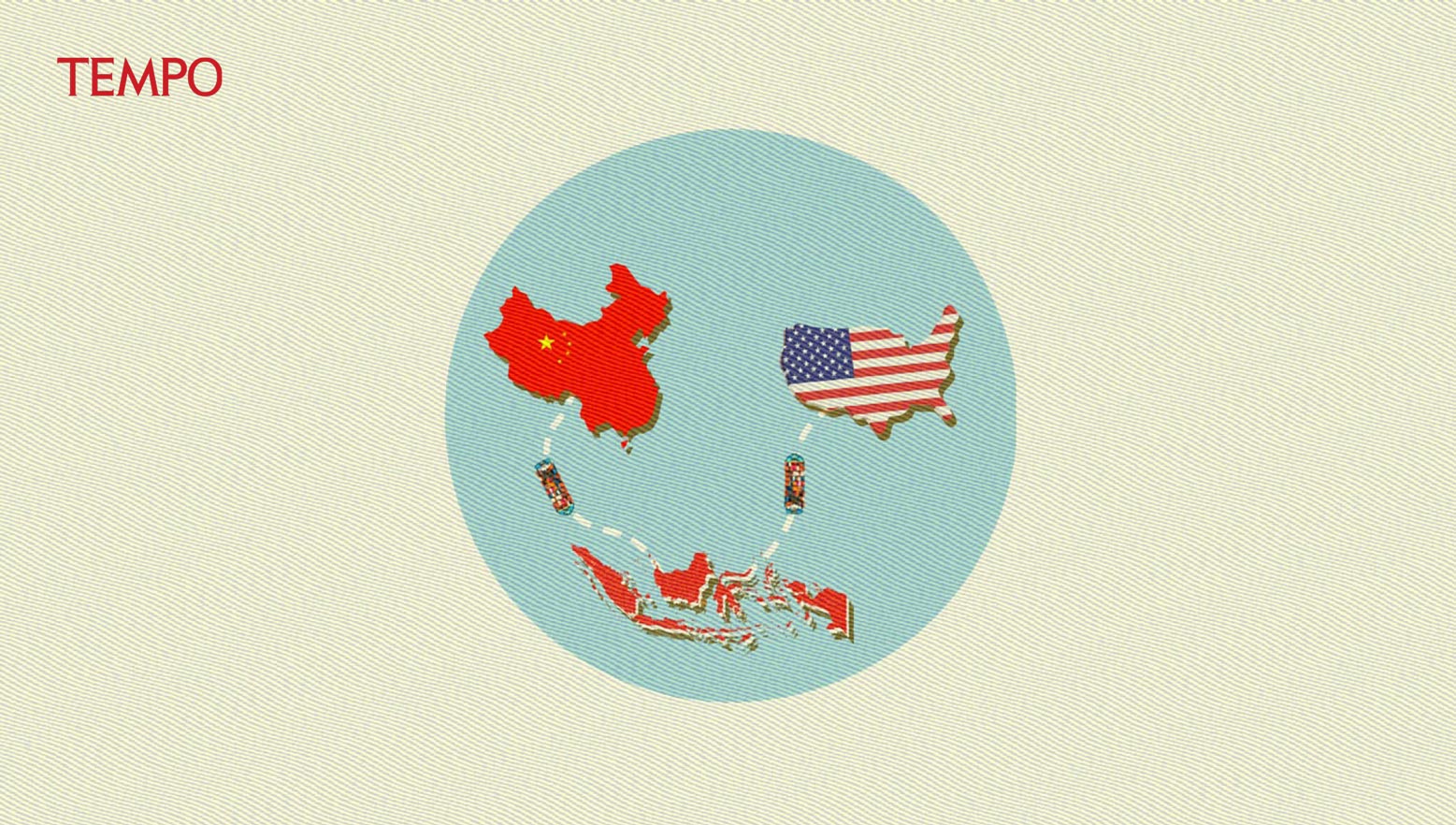

Investasi asing dari luar kawasan dilaporkan turun lebih dari 50 persen.

Pemerintah negara-negara Asia Tenggara perlu memperjelas regulasi upaya pengurangan emisi karbon.

Sektor keuangan konvensional masih belum banyak yang tertarik membiayai proyek iklim.

JAKARTA – Nilai investasi hijau di kawasan Asia Tenggara dilaporkan turun 7 persen menjadi sebesar US$ 5,2 miliar pada 2022 dibanding pada tahun sebelumnya. Penurunan ini, menurut “Laporan Ekonomi Hijau Asia Tenggara 2023: Cracking the Code”—disusun Bain & Company, Temasek, GenZero, dan Amazon Web Service—merupakan lanjutan dari penurunan nilai investasi dari beberapa tahun sebelumnya.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo